○塗装開始!

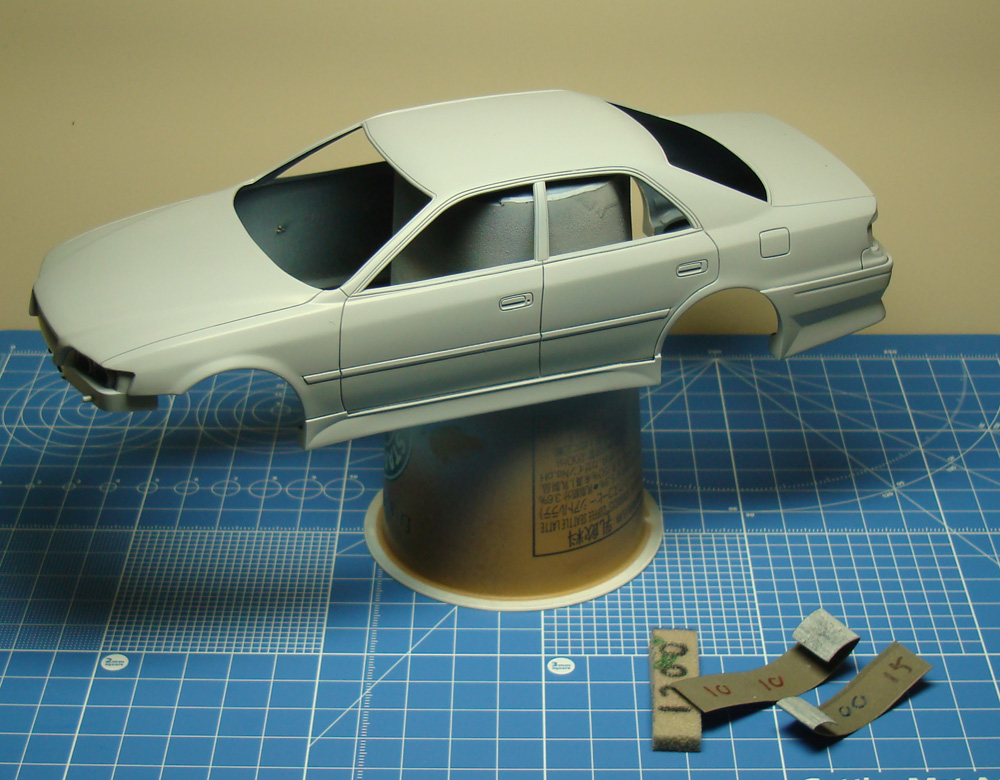

まずは塗装の下地として、GSIクレオス:Mr.サーフェイサー1000を吹きました。

グレーの塗膜を身にまとうと、車のデザインがビシッと浮き出てくるように感じます。

ちなみに、今までエアブラシ塗装時は塗料を2(塗料):6(溶剤)くらいの割合で薄めてから吹いていたのですが、ちょっと濃いなと感じることが多々ありました。

ですので、今回は2:7くらいの割合で薄めてから使用しています。

ただ、これは塗料の揮発も関係するため、一概に数値化するのは難しいようです。

(ということは塗料が製造されてからどれくらいの期間が経過しているのか、ということも関わってきそうですね)

塗装後、一部にでこぼこしてしまったところ(いわゆる梨地)が出てきてしまったので、乾燥後に1000番の耐水ペーパーで水研ぎしています。

このようなところは私の吹き方に問題があるのかもしれません…。

ちなみにこれくらいの濃度でも、800番くらいまでの磨きキズであれば綺麗に埋まってくれました。

あと、のちのちの磨き作業やマスキングを考慮して、フロントバンパーは装着せずに作業を進めています。

サーフェイサーを吹き終えたら、ボディカラーの塗装に移ります。

基本的にボディカラーはホワイトが好みなのですが、ホワイトばっかりでは面白みがない…。

それに「なのは」なので、もう少し魔法少女的な華やかさみたいなものが出せたらいいなと思ったりもしました。

そこで今回は、ホワイトベースにパールカラーを使用してみることにします。

昨今はパールカラーも多様な商品が見られますし…。

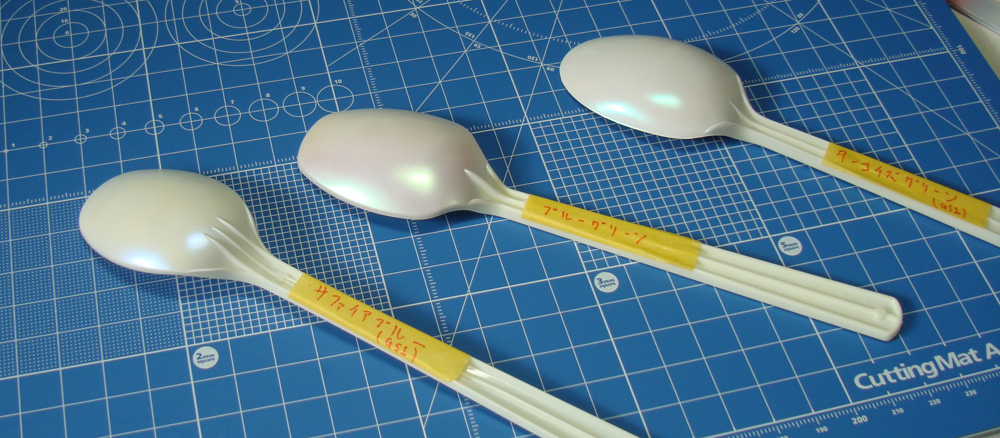

ということで用意してみたのが、以下の3種類です。

GSIクレオス・Mr.クリスタルカラー:ターコイズグリーンとサファイアブルー

ガイアノーツ・プリズムカラー:ブルーグリーン

私的には主張しすぎずにキラッと青っぽく光ってほしいなといったイメージがあったので、上記3種類をチョイスしてみました。

とりあえず試し吹きをして、どんな色合いになるのかを確認してみます。

ベースにはGSIクレオスのクールホワイトを使用しています。

・ターコイズグリーン

ブルーグリーンといった感じで、まさしくターコイズといった印象を持ちました。

あと吹き付けの量や回数も関係しているとは思うのですが、今回試した塗料のなかでは一番ギラギラしていて派手な印象も持ちました。

ちなみに、パールカラーの塗装後にベースのホワイトが赤味を帯びるようになったのですが、これはなぜなんでしょう?

・ブルーグリーン

明るいグリーンといった感じで、ターコイズグリーンよりさらにグリーンに寄った印象を持ちました。

こちらは粒子が細かくて、上品な感じがします。ただ、色合いがちょっとイメージとは違うかなあ、と…。

あとこちらもベースのホワイトが赤味を帯びて見えるようになりました。

・サファイアブルー

名前の通りブルーに寄ったパールでギラギラする感じもあまりなく、程よいパール感で上品な印象を持ちました。

自分が持っていたイメージに近く、アクセントとしてちょうどよいかなという感じです。

よって、今回はこれを採用!

ちなみにパールカラーは吹きつけ量によっても、ギラギラ感が増減することが予想されます。

あんまりギラギラしすぎているとオモチャっぽくなってしまうかなとも思いますので、本番ではほどほどにパールが乗るように注意します…。

ということで本番です。

サーフェイサー → クールホワイト → サファイアブルーの順に塗装しています。

おお!光の加減によって光るパールが、まるで魔力を秘めているよう!(多分に俺解釈を含んでいます(*^^)v)

ちなみに、吹きつけ量の違いによってパールの色合いに変化が生じるのを避けたかったので、フロントバンパーは仮止めして一緒に塗装しています。

サファイアブルーの塗装後、塗膜の保護を目的に一回クリアーを吹いておきました。

ボディの基本塗装が終了したら、細部の塗り分けを行ってしまいます。

痛車等で多数のデカールが使用されている場合、デカールを貼った後にマスキングテープを使用して、そのテープを剥がすときにデカールまで剥がれてしまうといった事態はなんとしても避けたいところです。

(私は以前、思いっきりべろんと剥がれてしまった経験があり、トラウマになっているのです・・・)

ですので、デカール貼付前のこの段階で、細部の塗り分けを行ってしまうことにしました。

さて、今回は特にヘッドライトの塗り分けに悩みました・・・。ヘッドライトがボディと一体なので、マスキングが難しそうなのです。

しかも、ヘッドライトの周囲はブラックで塗り潰されているよう・・・。

しかし、ヘッドライトはその車の性格をも決めかねない重要なパーツだと思っているので、塗り分けはビシッと決めたいところ。

最終的にクリアーパーツが被さるとはいえ、クリアーパーツなだけに中身も意外とよく見えてしまったりもします。

シルバーの発色を考慮すると、下地にもなるブラックを先に塗装しておいた方が良いと考えました。

そこで、まずヘッドライト周囲をブラックで塗装してしまうことにします。

当初、ヘッドライトを切り抜いて別パーツ化してしまおうとも考えていたのですが、裏を見るとけっこう肉厚があってけっこう時間がかかりそう…。

結局、地道に細切りしたマスキングテープをちまちま貼っていくことにしました…。

テープ同士の隙間からの吹きこぼれを防ぐため、適宜マスキングゾルも併用しています。

マスキング後にGSIクレオス:ウィノーブラックを吹きます。

次にブラックの範囲をマスキングします。

面相筆や先をとがらせた爪楊枝を用いて、マスキングゾルをちまちま塗布していきました。

このとき、表面張力を意識したりすると、少しは難易度が下がるように感じました。

マスキングゾルが乾燥したら、GSIクレオス:クロームシルバーを吹きます。

クロームシルバーの乾燥後にマスキング材をはがしたのがこちらの画像です。

あ、意外と悪くないかも…。(笑)

ただ、特にマスキングゾルによるクロームシルバーの塗り分けは、フリーハンドだったこともあって一部境界が歪んでいました。

ここはエナメルのツヤ有りブラックを用いてタッチアップすることにします。

ちなみにあとあと振り返ってみると、以下のような手順も考えつきました。

まずは今回実際に行った手順と同様にヘッドライトの形状からライト周囲をマスキングしてブラックを塗装して、そのままシルバーも吹いてしまいます。

その後ライト本体をマスキングして再度ブラックを塗装するというものです。

この手順の方がブラックを吹く回数は増えますが、ヘッドライト本体の形状が単純なこともあってマスキングの難易度が下がるように思いました。

ヘッドライトの塗り分けが終わったら、次は窓枠の塗装に移ります。

しかし、直線的な箇所はともかく、Rのきつい箇所にマスキングテープを貼っていくのは困難を極めます・・・。

ということで、ここは少し横着をしてしまいました。

Rのきつい箇所をカバーするように幅の広いマスキングテープを貼り、そのテープを窓枠のモールドに沿ってナイフで切り出しました。

ただ、刃先が逸れるとボディにキズを付ける可能性が高いため、リスクの高さは否めません。

そこで、ポイントになるのがスジ彫りの深さです。

窓枠のスジ彫りが浅いと、ナイフも逸れやすくなってしまいがちに・・・。

しかし、スジ彫りにある程度の深さがあれば、ナイフの刃先ががっちりとスジ彫りに入り込むので逸れにくくなります。

スジ彫りを深く彫り直しておくと、メリットが多いです。

Rのきつい箇所さえクリアしてしまえば、あとはほとんどが直線基調なので難易度はそこまで高くはありません。

RとRをつなぐようにテープを貼り、最期に全体をカバーしてマスキングは終了となります。

ちなみに、テープ間の隙間に不安を感じたところがあったので、適宜マスキングゾルも併用しました。

窓枠の塗装にはゴムっぽい質感を狙って、純粋なブラックではなくモデルカステン:タイヤカラーを使用してみました。

ちなみにワイパー(E37・38)等にはモデルカステン・転輪ゴムを使用しています。

特に黒いところは、なるべくそれぞれの部品が同じ色合いにならないように注意してみました。

ただ、色合い的に逆でも良かったのかなあ、と感じたりもしています・・・。

↓ポチっていただけると励みになるので、お願いします!

コメントを残す