パーツも揃ってきたのでそろそろ塗装に入ります。

まずは研ぎ出し等で時間のかかる外装から塗装を始めていくことにします。

塗料の選択

MHRの外装では主に赤と緑を使用しますが、一言で赤や緑といっても色合いは様々。

使う塗料次第でイメージが大きく変わってしまうことも考えられます。

特に緑は今まで使用経験があまり無く、またデカールにも緑が使用されている範囲があるので塗装前に試し塗りして色合いを確認しておくことにしました。

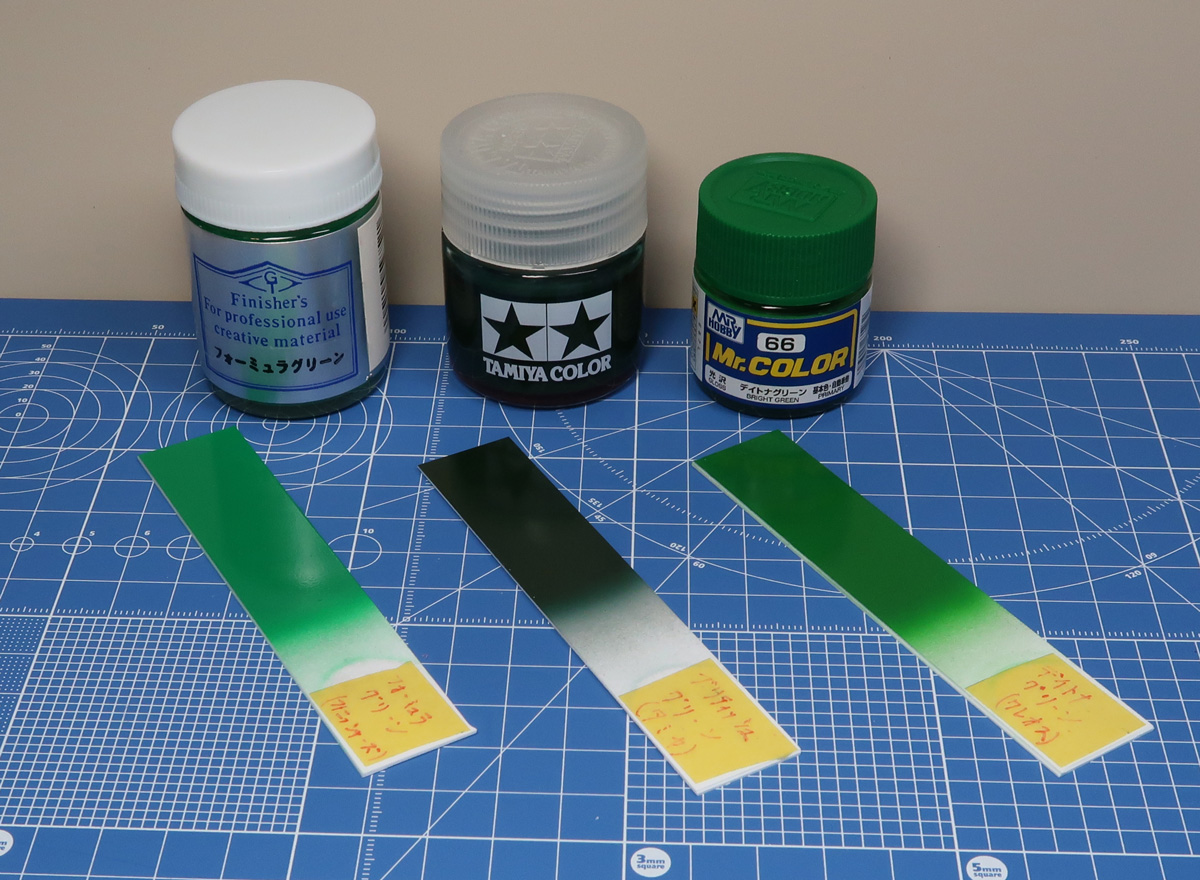

試し塗りに際し用意した塗料は以下の3つ。

・タミヤカラースプレー:ブリティッシュグリーン

・フィニッシャーズカラー:フォーミュラグリーン

・GSIクレオスMr.カラー:デイトナグリーン

このうちブリティッシュグリーンは缶スプレーですが、塗装にはエアブラシを使用したかった(塗装の範囲がコントロールしやすい、塗装時の圧力を調節できる、混色した塗料を使用できる)ので、缶から塗料を取り出してみます。

しかし、塗料を取り出すからといって缶に穴を開けるのは非常に危険です。

私は経験が無いのですが、缶に穴を開けると塗料が一気に噴き出してくるそうです。

そうなったら現場は目も当てられない状況となるでしょう。

加えてガスが引火して爆発する可能性だってあります。

どの方法を用いるにしろ、缶スプレーを扱うときは火気厳禁です。

このようなケースではストローを使用する方法が一般的みたいです。

ただ、普通にスプレー缶を吹いてしまうと塗料が広範囲に飛んでしまうので、ノズルにストローを接着。

このとき、ストローは数か所曲げておくと塗料の勢いを低減できるので、周囲への飛散を抑えることが出来ます。

といっても完全に抑えることは難しく周囲へ飛び散る可能性もゼロではないので、この方法を用いるときは屋外で、なおかつ周囲を新聞紙等で保護したうえで実施したほうが無難です。

実は私も床を少し汚してしまいました・・・。Σ( ̄Д ̄;)

あとは目的の容器に向かってボタンを押せば、塗料が溜まっていきます。

しかし塗料をよく見てみると、ぶくぶくと泡立っているのが確認できます。(暗い色なので少し見えづらいですが・・・)

これは塗料に噴霧用のガスが含まれているからで、この状態で蓋を閉めた容器で密閉すると気化したガスで蓋が開いてしまう恐れもあるとのこと。

ガスが抜けるまではしばらく放置しておいた方が良いそうです。

スペアボトル2本分(40ml)くらいの塗料が取り出せました。

これらはガス抜きのため2~3日程蓋を被せる程度にして放置していましたが、塗料が乾くこともなく使用には問題なさそうです。

準備ができたらプラ板に試し吹き。

本番を想定してプラ板には下地にグレーのサーフェイサーを吹いておきました。

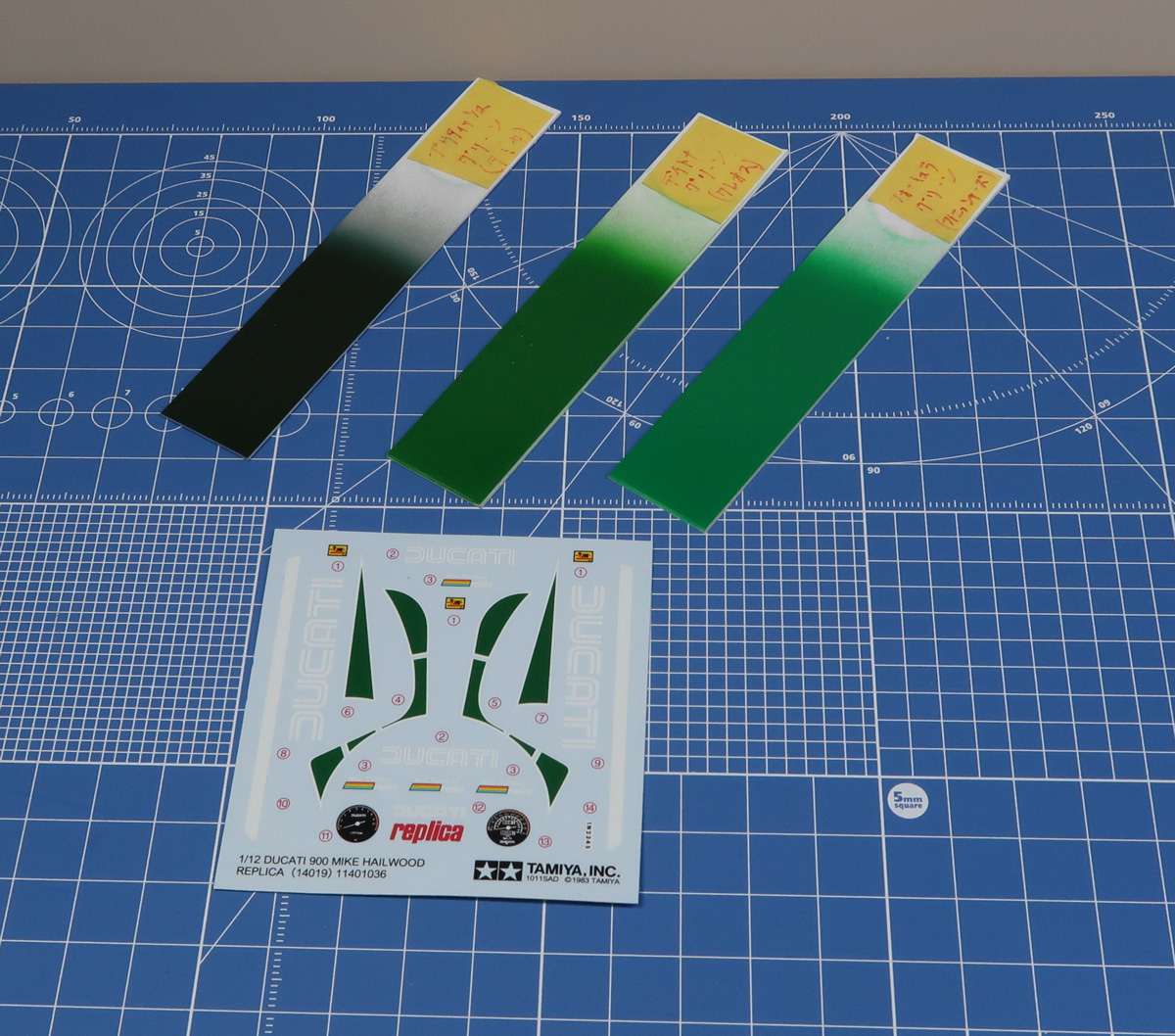

デカールと比較してみます。

結論から言うと、デイトナグリーンが一番近いと感じました。

デカールと比較するとフォーミュラグリーンは明度が高い印象があり、ブリティッシュグリーンはなんだか暗いです。

よって本番ではデイトナグリーンを使用することにします!

ちなみに赤についてはタミヤラッカー塗料:イタリアンレッドを使用します。

ドゥカティの赤は明るく朱色に近い印象を私は持っているので、タミヤラッカーのラインナップの中でも明るい方の赤となるイタリアンレッドを選択してみました。(名前もそのものズバリですしね)

染め上がり

赤といえばもう一つ、キットでは外装を中心に赤い成形色があったため、念のために染め上がりについても検証しておきました。

(成形に使用された着色剤が溶剤で溶け、上に塗った塗料やデカールに浮き出てくる現象)

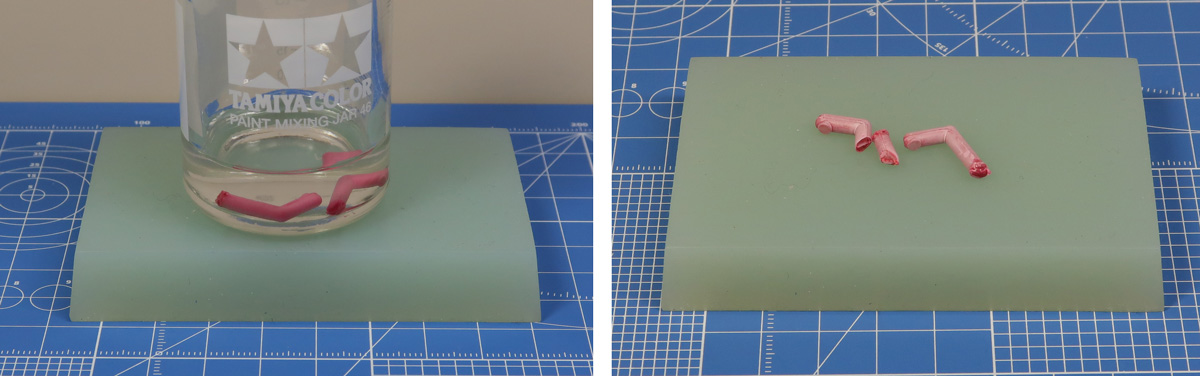

早速検証してみました。

画像は赤い成形色のランナーをプラモデル用のラッカー系溶剤に漬けて、5日間経過したところ。

ランナーの色が薄くなってきてはいますが赤い部分も残っており、また溶剤に色の変化はほとんど確認できませんでした。

染め上がりを起こしやすいキットのパーツを漬けると数時間で溶剤が着色され、パーツもほぼ白くなってしまうと聞きます。

よって、このキットでは染め上がりの可能性は低いのではないかと考えました。

ただ、塗装時はデカールが溶けないよう砂吹き(後述します)を行ったこと、また一つひとつの工程の間隔を長くとった(仕事に左右されて長くとらざるを得なかった(泣))ことも、染め上がりが生じなかった要因の一つとして付け加えておきます。

(基本塗装の完全乾燥を待たずにクリアーを吹くと、クリアーの溶剤がしみ込んで着色剤が浮き上がり易くなる)

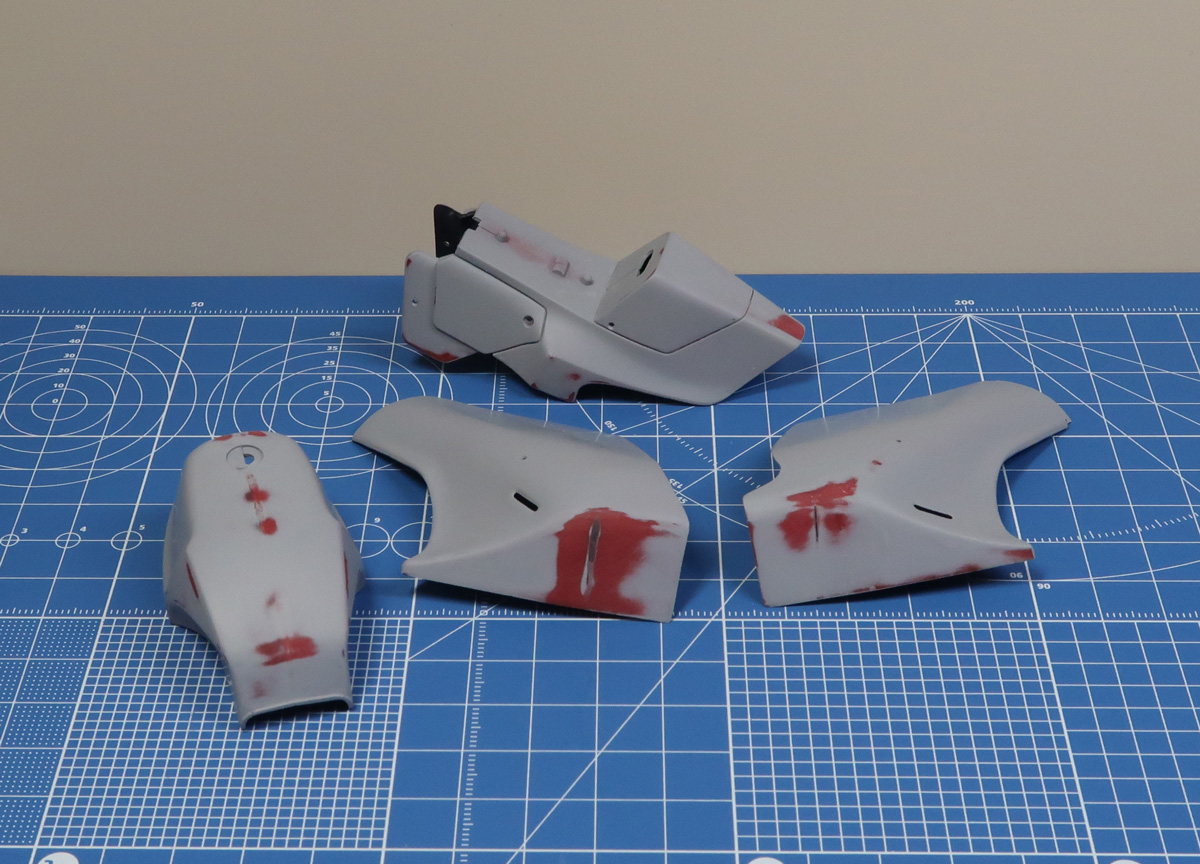

下地塗装

それでは実際に塗装を始めていくことにしましょう。

まず光の透過防止を目的に、カウルやタンク等の外装部品の裏側にガイアノーツ:サーフェイサーエヴォブラックを吹きました。(画像右が塗装後です)

光が透けて見えるとプラスチックの素材感が浮き出てしまい、重厚感が感じられずに実感を損なうように思うのです。

特にバイクのカウルは表と裏の両側が露出する部位があるため、透過防止の塗装は効果が高いと考えます。

ちなみに外装の塗装に使用する赤は下地によって発色が左右されやすいので、ブラックは裏側のみに吹いています。

裏であれば発色はそこまで神経質にならなくてもよいかなー、と一計を案じてみました。

実際に照明にはかざして確認してみます。

光の透過の有無が確認できます。

表は通常のサーフェイサーを吹いていきます。

しかし、合わせ目の消し残りやヒケ(プラスチックが収縮してへこんでいるところ)が見えてきました・・・。

このまま塗装を進めても合わせ目やヒケは消えずに目立ってしまうので、この時点で瞬間接着剤を充填したり磨いたりして修正しておくことにします。

修正が終わったら再度サーフェイサーを吹いて、ヒケや合わせ目が消えているか確認。

問題無さそうであれば赤の発色を考慮してモデルカステン:ピンクサーフェイサーを塗布、乾燥後に#1000番の耐水ペーパーで水研ぎして表面を整えておきました。

https://mobile.twitter.com/ns_factory_100

↓ポチって(クリック)いただけると励みになるので、お願いします!

コメントを残す